Startseite ==> Wirtschaftsgeschichte

Die Politische Ökonomie des Garten Eden:

Eine theoretische Betrachtung vorinstitutioneller Ressourcenverteilung

Diese Analyse beleuchtet die biblische Erzählung vom Garten Eden aus der Perspektive moderner Wirtschaftswissenschaften. Durch ein kontrafaktisches Modell des Paradieses als Zustand vor jeglichen Institutionen untersuchen wir die Konsequenzen einer Welt ohne Knappheit, Geld und formale Arbeitsmärkte. Mittels methodologischem Individualismus, allgemeiner Gleichgewichtstheorie und institutionenökonomischer Ansätze begreifen wir Eden als theoretischen Ausgangspunkt für die Entwicklung wirtschaftlicher Ordnungen nach dem Sündenfall. Die Vertreibung aus Eden markiert damit nicht nur einen mythologischen Wendepunkt, sondern auch den Beginn wirtschaftspolitischen Denkens. Ein Vergleich mit modernen Wirtschaftssystemen zeigt historische Beispiele für den politischen Versuch, Knappheit zu überwinden.

Die Beschreibung Edens im ersten Buch Mose eröffnet einen spannenden Referenzrahmen für die Ursprünge menschlicher – und damit auch ökonomischer – Fragestellungen. Aufbauend auf Begriffen der Ressourcenverteilung, Anreizsetzung, Eigentumsordnung und Arbeit illustriert diese Untersuchung das Paradies als theoretisches Grenzmodell einer post-knappen Gesellschaft. Eden erscheint nicht nur als spirituelle Metapher, sondern als visionäres wirtschaftliches Idealbild, befreit von Mangel, Entfremdung und institutioneller Notwendigkeit. Während die Ökonomie klassisch auf Knappheit und unendliche Bedürfnisse fokussiert, konfrontiert die biblische Paradieserzählung uns mit einem einzigartigen Gedankenexperiment: einer Gesellschaft völliger Bedürfnisbefriedigung, ohne Arbeit im produktiven Sinn, ohne Handel und Märkte. Kann unter solchen Bedingungen überhaupt von "Ökonomie" gesprochen werden? Immerhin heißt es in Genesis 2,9: "Aus der Erde ließ Gott allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und gut zur Nahrung." Das bedeutet konkret:

- Ressourcen sind unbegrenzt verfügbar: Nahrung entsteht ohne Arbeit, Knappheit existiert nicht.- Bedürfnisse werden vollständig gedeckt: Akkumulation erübrigt sich.

- Austausch ist überflüssig: Adam und Eva betreiben weder Handel noch Tauschgeschäfte.

Ökonomisch betrachtet handelt es sich um ein ideales Szenario vollkommener Bedürfnisbefriedigung, null Grenzkosten und fehlender Notwendigkeit rationaler Entscheidungen.

1. Einleitung

Die biblische Erzählung vom Garten Eden eröffnet einen ungewöhnlichen Zugang für ökonomische Analysen. Während üblicherweise theologische oder philosophische Deutungen dominieren, bietet sich Eden als hypothetischer Zustand des Überflusses ohne institutionelle Strukturen an. Ziel dieser Arbeit ist es, diesen Zustand mit den Instrumenten der modernen Wirtschaftstheorie zu untersuchen und Eden als theoretischen Nullpunkt von Knappheit und Tauschprozessen zu definieren.

Die Übertragbarkeit ökonomischer Methodik auf theologische Themen mag zunächst ungewöhnlich erscheinen. Doch die Ökonomie als Wissenschaft rationaler Entscheidungsprozesse unter Knappheit lässt sich auch auf hypothetische oder mythologische Kontexte anwenden. Diese Perspektive findet sich längst in institutionenökonomischen, verhaltensökonomischen und kontrafaktischen Analysen. Die ökonomische Betrachtung von Eden ermöglicht damit nicht nur Rückschlüsse auf die anthropologische Evolution von Institutionen, sondern liefert ein theoretisches Modell des ökonomischen Ursprungszustands – einer Gesellschaft frei von Restriktionen. Diese Herangehensweise ist nicht nur legitim, sondern methodisch wertvoll für die Wirtschafts- und Geisteswissenschaften.

Bereits etablierte wissenschaftliche Arbeiten nutzen ökonomische Konzepte für religiöse Kontexte: Gary Becker ("The Economic Approach to Human Behavior", 1976) überträgt ökonomische Prinzipien auf menschliches Verhalten, einschließlich Religion. Laurence Iannaccone ("Introduction to the Economics of Religion", 1998) modelliert Religion als ökonomische Entscheidung unter Ressourcenknappheit. Robert H. Nelson ("Economics as Religion", 2001) beschreibt ökonomisches Denken selbst als säkulare Ersatzreligion. Peter T. Leeson ("The Law and Economics of Monastic Malediction", 2014) untersucht religiöse Praktiken als Mechanismen zur Risikoreduktion. Paul H. Rubin ("Darwinian Politics", 2002) deutet religiöse Normen als evolutionäre Strategien zur Senkung von Transaktionskosten.

Die ökonomische Analyse theologischer Erzählungen ist somit nicht nur legitimiert, sondern fester Bestandteil der akademischen Debatte.

2. Methodischer Rahmen

Zur Analyse Edens als ökonomisches System greifen wir auf folgende Konzepte zurück:

- Methodologischer Individualismus: Adam und Eva agieren als eigenständige Nutzenmaximierer.

- Allgemeine Gleichgewichtstheorie: Eden wird als in sich geschlossenes, störungsfreies System modelliert.

- Institutionenökonomik: Analyse des Fehlens von Eigentumsrechten, Rechtssystemen und Währung.

Das Modell Eden basiert auf den Prämissen unbegrenzter Ressourcenverfügbarkeit, null Grenzkosten des Konsums und Abwesenheit von Trade-offs.

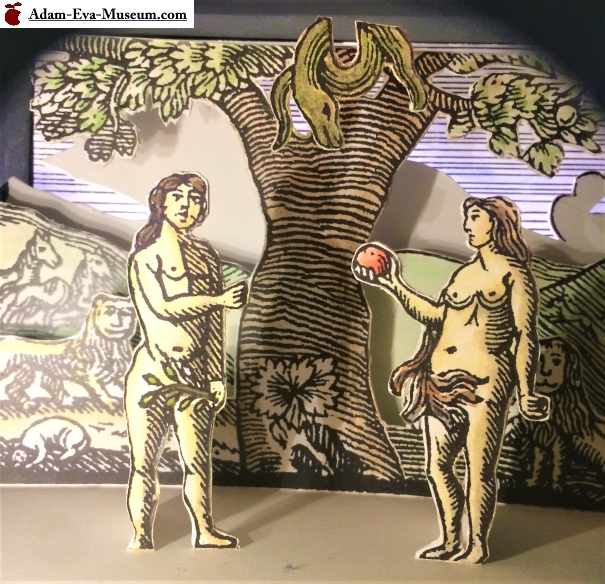

(Ausstellungstück im Jüdischen Museum Frankfurt am Main / Deutschland)

Quelle: Museum von Adam und Eva

3. Arbeit und Produktivität im Paradies

Vor dem Sündenfall wird Arbeit nicht als produktiver Zwang verstanden, sondern als Teil des Seins: "Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre" (Genesis 2,15). Arbeit erscheint somit als Verschmelzung von Tätigkeit und Muße, ohne ökonomischen Zwang. Erst nach der Vertreibung wird Arbeit zur Mühsal: "Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen" (Genesis 3,19). Dieser Wandel markiert den Übergang von einer Genussökonomie zu einer Überlebensökonomie. Adams Arbeit im Paradies war frei von Opportunitätskosten, da weder Zeit noch Energie durch konkurrierende Bedürfnisse begrenzt waren. Produktivität bemisst sich hier nicht an Grenzerträgen, sondern am Akt der Beteiligung selbst. Arbeit war rituell, nicht instrumentell. Im Kontrast dazu steht die Ökonomie nach Eden, in der Produktivität an Effizienz und Zwang gekoppelt ist.

4. Konsum und Nutzen im Paradies

Die paradiesische Umgebung beseitigte zentrale ökonomische Restriktionen:

- Nahrung: unbegrenzt, nahrhaft und mühelos zugänglich (Genesis 2,16).

- Behausung und Kleidung: durch perfekte klimatische Bedingungen überflüssig (Genesis 2,25).

- Wasser: reichlich und natürlich verteilt (Genesis 2,10).

In Abwesenheit von Knappheit verlieren Konsumentscheidungen ihren strategischen Charakter. Nutzenmaximierung erfolgt ohne Budgetrestriktionen – klassische Konsumtheorien greifen nicht.

5. Keine Währung, keine Märkte

Der Verzicht auf Geld im Paradies spiegelt die Abwesenheit des Problems des "double coincidence of wants" wider. Ohne Knappheit und Austauschbedarf erübrigen sich Märkte und Geld als Transaktionsmittel. Laut Carl Mengers Theorie entstehen Geld und Märkte evolutionär zur Reduktion von Transaktionskosten – in Eden waren diese nicht existent.

6. Freizeit und nicht-materieller Nutzen

Mit gedeckten Grundbedürfnissen verlagerte sich Nutzen im Paradies auf ästhetisches und zwischenmenschliches Erleben. Dies antizipiert postmaterielle Werte, wie sie in entwickelten Volkswirtschaften mit hohem Wohlstandsniveau beobachtet werden, wo Selbstverwirklichung und soziale Beziehungen an Bedeutung gewinnen.

7. Die Vertreibung – Geburtsstunde der Ökonomie

Die Vertreibung aus Eden (Genesis 3,17–19) führt Knappheit, Arbeitsleid und Opportunitätskosten ein. Dieser Moment markiert den ökonomischen Ursprung: Eigentum, Arbeitsmärkte, Währung und Institutionen entstehen. Wirtschaftspolitik entwickelt sich als Instrument zur Koordination und Konfliktbewältigung unter Bedingungen der Knappheit.

8. Historische Parallelen und politische Schlussfolgerungen

Der Eden-Idealzustand spiegelt sich in politischen Bestrebungen wider, Knappheit zu reduzieren. Beispiele sind Franklin D. Roosevelts "New Deal" zur Armutsbekämpfung in der Großen Depression, Lee Kuan Yews Transformation Singapurs durch Humankapital-Investitionen oder Gustav II. Adolfs Reformen zur Steigerung des schwedischen Wohlstands. All diese Ansätze streben die Annäherung an paradiesische Verhältnisse durch institutionelle und politische Innovation an.

Das Paradies dient als theoretisches Konstrukt für ein System unbegrenzten Überflusses und institutioneller Abwesenheit. Es definiert die Grenzmarke menschlicher ökonomischer Erfahrung und ermöglicht tiefere Einsichten in Ursprung und Ziel wirtschaftlicher Systeme. Die politische Ökonomie verfolgt bis heute ein zentrales Ziel: Knappheit minimieren, Wohlstand maximieren – das säkulare Echo auf das verlorene Gleichgewicht von Eden.

Die Ökonomie Edens ist kein Mythos eines goldenen Zeitalters, sondern ein philosophisches Grenzmodell, das klassische ökonomische Probleme auflöst: Knappheit, Austauschzwang, soziale Ungleichheit und Entfremdung von Arbeit. Die Vertreibung symbolisiert neben moralischem Verfall auch die Einführung ökonomischer Logik ins menschliche Dasein.

Eden selbst ist kein ökonomisches System – aber die "Paradiesökonomie" bleibt die Utopie der Überwindung ökonomischer Notwendigkeit.

Schlüsselwörter: Garten Eden, Knappheit, allgemeines Gleichgewicht, Institutionenökonomik, Wirtschaftsgeschichte, Produktivität, Nutzen, Politische Ökonomie

Veröffentlicht:

Chinesischer Wirtschaftswunder Die Geschichte des Schekels und der Agorot ⇒ Zur Startseite